こんにちは!Taroです。

今回は税理士資格はおすすめの資格なのか?、ということについて、私の意見を書いてみたいと思います。

これから税理士資格を目指そうか、悩んでいる方の一助になれば幸いです!

今回もよろしくお願いします!

ざっくりとした私の経歴は、過去のブログをご参照ください!

今回のコンテンツです!

はじめに

税理士資格の取得方法

まず、税理士資格を取得するための方法について確認したいと思います。

詳しい説明は省きますが、ざっくり3つのパターンがあります。

- 税理士試験の5科目に合格する

- 税理士試験の3科目に合格して、大学院へ進学(Taroの場合はこれです。)

- その他(会計士等の他の資格を取る、2科目合格とダブルマスターの組み合わせ、税務署等に一定期間努める等)

今回は、1と2の前提で検討いたします。

なお、税理士登録のためには、試験に合格していることに加えて、実務経験が2年必要になりますが、この記事では触れておりません。

税理士資格取得までの費用

概算ですが、少なくとも次の金額くらいかかると思います。

実際には、専門学校の割引等あれば、多少は安くなると思います。また、大学院に通う際にも教育訓練給付金の対象であれば、受講費用の50%(年間上限40万円)が支給されます。

そのため実際の負担はもう少し少なくなる可能性はありますが、一般的にストレート合格はなかなか難しく、以下の金額よりも高額になる方のほうが多いと思われます。

- 税理士試験の5科目に合格する⇒104万円

(前提:簿記論、財務諸表論、法人税法を各24万円、消費税と事業税を各16万円で、全てストレート合格。) - 税理士試験の3科目に合格して、大学院へ進学⇒214万円

(前提:簿記論、財務諸表論を各24万円、消費税を16万円。大学院費用は2年間で150万円とする。)

税理士試験の難易度

どれくらい正確なのかは不明ですが、マイナビニュースでは、国家資格の難易度ランキングで8位となっていました。

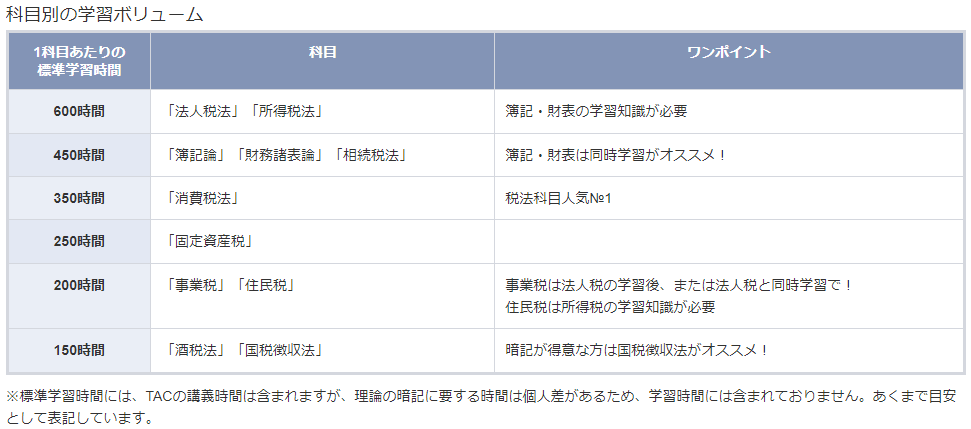

また、資格予備校TACでは科目毎の学習時間を下図のように示しています。

選択する科目にも依りますが、5科目合格を目指すのであれば、2,000時間から2,500時間はかかりますね。

さらに、表の下に小さく記載されている通り、暗記時間は含まれていない、とのことです。個人的な感覚では、この表に記載されている時間の2倍くらいは必要なのではないか、と思います。

税理士の年収

スタディングのWebサイトを参照しましたが、税理士の平均年収は623万円だそうです!

ただ、これは会計士とまとめられているそうで、正確な税理士の年収ではないことに注意です。

なお、個人的な感覚だと、Big4税理士法人勤務であれば、残業込みで初年度から税理士の平均年収くらいの年収になると思います!

雇用される税理士の年収については、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」から推計できます(同調査では税理士と公認会計士が1つの職種としてまとめられています)。

令和3年(2021年)のデータによると、雇用されて働く税理士の平均年収は、623万5,400円(44.9歳、勤続年数7.6年)となっています。

同調査の全体の平均は456万4300円(43.4歳、勤続年数12.3年)なので、税理士のほうが高額です。

状況別、税理士資格のおすすめ度

上記のような前提を踏まえて、いくつかのケースを想定して、それぞれのおすすめ度合を、私の独断と偏見で記載していきたいと思います!

なので、異論は認めます!

絶対に税理士になりたい人や税理士の仕事をライフワークにしたい人

おすすめもなにもないです!目指すしかないですね!

大学生

税理士資格はあまりおすすめしません。

大学生で時間があるのであれば、個人的には税理士よりも公認会計士を目指すことをお勧めします。

冒頭に記載した通り、公認会計士は税理士試験を受けずとも、税理士資格を取得することが出来ます。なので、税理士試験をあえて選択する必要はないと思います!

会計士の実務要件について、税理士法人勤務でも認められる可能性があるようなので、必ずしも監査法人に努める必要はなさそうですね。

Q9 税理士法人での業務は実務従事として認められますか。

A9 法人の税務申告等の税務業務は実務従事に該当しませんが、税理士法人等において、資本金額が5億円以上の法人等を対象にした会計業務に主として従事していた場合は、原則、実務従事として認められます。

ただし、実務従事として認められるか否かについては、一律・形式的に判断されるものではなく、当該業務において、継続的に法令で定められた事務(公認会計士法施行令第2条に規定される事務)を行っていたかどうかにより、個別に判断されることになります。

30代前半までの社会人×現状の年収400万円くらい×年収増加はあまり見込めない場合

税理士を目指す理由が年収アップであれば、状況を整理する必要があります。

まず働きながら税理士資格の取得をするためには、最低5年は見ておいたほうがいいです。さらに先述の通り、税理士資格の取得のためには予備校に通ったりと、それなりに費用がかかります。

そうして、ようやく合格できたと思っても、平均年収は600万円程度です。

これらを総合的に考える必要があります。

例えば、現在29歳で、年収約400万円程、業界や会社の構造的に年収アップは見込みづらい場合にはどうでしょうか。

仮に4年後33歳で試験科目3つに受かっていたとして、併せて、税理士法人等に転職して、年収450万円くらいにあがったと想定するとどうでしょうか。さらに3年後の36歳時点で税理士試験を突破できて、年収600万円超になっている場合にはどうでしょうか。

このようなストーリーを描けるのであれば、十分に目指す価値があるのではないかと考えます!

このような場合にはおすすめできる資格だと思います!

既に年収600万円超や今の会社で賃金上昇が見込まれる場合

既に税理士の平均年収程度を稼いでいる人や今後、現在勤めている会社での昇進昇格により賃金上昇が見込まれる方には、正直おすすめしにくいと思います。

税理士になりたい!、という強い気持ちがあればいいのですが、既にある程度稼いでいる場合には金銭的なモチベーションはわきづらいでしょうし、現在いる組織で結果を出す方が合理的と考えます。

ただし、早期定年などを経て、個人事務所を開業したい、という要望があるのであれば、それは目指すべきです!

まとめ

結局のところ、税理士になりたい!という強い思いがあれば、めざすべきでしょう。

しかしながら、年収アップを目指すのであれば、資格取得に要する時間と費用を総合的に考慮して検討する必要があると思います!

最後に

今回は税理士資格はおすすめなのか、という点について記事を書きました。

各人の状況によっておすすめ度合が変動すると思います。

そのため、周りに税理士の知り合い等がいる人は、そういった人に意見を聞いてみるのもいいかもしれません!

最後に、私自身は税理士資格に出会って、人生の可能性が広がったと思っています!

万人におすすめ出来る資格ではありませんが、税理士試験に挑戦しようか悩んでいる人の一助になれば幸いです!

ここまで読んで頂きありがとうございました!

また次回もよろしくお願いします。

おすすめ記事

コメント